Ключевым источником знаний о нашем собственном прошлом являются древнерусские летописи. По просьбе Arzamas кандидат исторических наук Дмитрий Добровольский описал четыре важнейшие проблемы, которые должен решить человек, захотевший изучить летописный текст

Подготовил Дмитрий Добровольский

Евангелист Иоанн в образе льва. Парус из часовни Спаса Нерукотворного в деревне Вигово, рубеж ХVII–ХVIII вековПарус — элемент купольной конструкции. © Музей-заповедник «Кижи»

Евангелист Иоанн в образе льва. Парус из часовни Спаса Нерукотворного в деревне Вигово, рубеж ХVII–ХVIII вековПарус — элемент купольной конструкции. © Музей-заповедник «Кижи»

Содержание

Прочитать

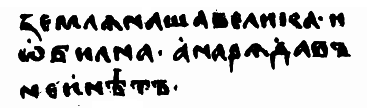

Прежде всего исследователю необходимо прочитать доставшийся ему текст. Древнерусские летописи написаны на древнерусском языке и переписаны писцами, почерки которых, естественно, довольно сильно отличаются от наших. Вот, например, две фразы из Ипатьевской летописи, написанной в 1420-х годах, — по общему признанию, системообразующие для русской истории:

землѧ наша велика · и

ѡбилна · а нарѧда въ

неи нѣтъ ·

Руси веселье питье · не мо-

жемъ безъ того быти · : —

Конечно, не все тут ясно без специальной подготовки. Буква Ѧ («юс малый») читается как «я», Ѡ («омега» или «от») — как «о», а Ѣ («ять») — как «е»; заметим, кроме того, что З и Н пишутся на греческий манер — как ζ и Ν, а Е выглядит как украинская буква Є. Русскоязычного читателя может удивить окончание инфинитива -ти («быти»), сохранившееся сегодня лишь у отдельных глаголов («везти», «идти»). Но привыкнуть к иным начертаниям букв несложно; реально выучить и древнерусскую грамматику. Хуже другое: в некоторых случаях и этих специальных знаний оказывается недостаточно.

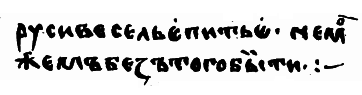

Из приведенных примеров видно, что в Древней Руси писали без пробелов (или, во всяком случае, ставили пробелы не всегда). Это естественно для архаической письменности: как правило, разрывы между словами не артикулируются в устной речи, и нужен определенный уровень филологических знаний, чтобы стала очевидна необходимость отделять одно слово от другого. В первых двух примерах разделение этих фраз на слова не вызывает особенных трудностей. Но так бывает не всегда. К примеру, вот такой фрагмент обнаруживается в Лаврентьевской летописи 1377 года непосредственно перед знаменитым рассказом о призвании варягов:

Первые три строчки и начало четвертой существенных разногласий в науке не вызывают. Вот расшифровка первых строк в упрощенной орфографии, но с сохранением оригинального деления на строки:

маху дань варязи изъ заморья на чюди и на сло-

вѣнех · на мери и на всѣхъ кривичѣхъ · а козари и-

маху на полянѣх · и на сѣверѣх и на вятичѣхъ · има-

ху…

То есть «брали дань варяги из заморья с чюди и со словен, с мери и со всех кривичей, а хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей, брали…».

А дальше — там, где приводится размер дани, — ситуация становится сложнее.

Если просто переписать то, что имеется в источнике, получится такая последовательность букв: «побѣлѣивѣверицѣ ѿдыма». В начале этого ряда легко опознается предлог «по», а в конце — слова «от дыма» (в некоторых случаях буквы могли надписываться над строкой). Обращение к словарям помогает опознать слово «вѣверица» — «белка», «беличья шкурка». Так в написанной слитно фразе возникают три дополнительных пробела: «по бѣлѣи вѣверицѣ от дыма». Но для «бѣлѣи» возможны два варианта.

Можно увидеть здесь одно слово — прилагательное, выступающее определением к существительному «вѣверица». «По бѣлѣи вѣверицѣ» в этом случае будет обозначать «по белой белке», то есть по одной наиболее ценной для промысла зимней беличьей шкурке серых тонов (такое прочтение предлагает, например, Дмитрий Лихачев). В качестве подтверждения этой версии можно привести рассказ Ипатьевской летописи о встрече князей в Моровске (1159): среди подарков, которыми обменивались участники этого съезда, фигурируют «белые волки». Судя по всему, в Древней Руси «белые», зимние меха выделяли в отдельную категорию пушнины.

Однако в древнерусском языке было не только прилагательное «бѣлъ» («бѣлыи»), но и существительное «бѣла», обозначавшее среди прочего денежную единицу, монету. Эти денежные единицы упоминаются, к примеру, в ряде купчих грамот конца XIV — начала XV века, хранившихся в архиве Кирилло-Белозерского монастыря. Это значит, что в обсуждаемой фразе из Лаврентьевской летописи можно поставить еще один пробел: «по бѣлѣ и вѣверицѣ от дыма». Дань в этом случае придется считать состоявшей из двух частей — денежной (в размере одной белы) и натуральной (в виде беличьей шкурки). Получаем второе прочтение фрагмента, состоящего всего из двух десятков букв.

Может показаться, что проблема не очень важная и может быть интересна только отдельным профессионалам. Но это не так. Дело в том, что если варяги и хазары брали дань со славян только мехами, то с высокой долей вероятности хозяйство у славян того времени было сугубо натуральным и строилось на прямом обмене товарами. Если же во взимаемых податях присутствовала и денежная компонента, то, значит, на Руси, причем еще до призвания Рюрика, существовало обращение монет. А это два совершенно разных типа развития экономики, причем первый из них — натуральный — считается характерным для «отсталых» обществ и вытесняется вторым — товарно-денежным — по мере «развития», что бы под этим словом ни понималось. Иначе говоря, от того, как мы расставим пробелы в летописном тексте, напрямую зависит наша оценка «прогрессивности» восточных славян середины IX века. Не случайно среди сторонников чтения «по бѣлѣ и вѣверицѣ» оказался Борис Греков — один из ведущих историков сталинского периода, в конце 1940 — начале 1950-х годов старавшийся из «патриотических» соображений предложить как можно более древнюю датировку возникновения государственности на Руси.

Версия, что славяне могли платить дань и мехами, и деньгами, противоречит данным ряда источников. В частности, арабский путешественник и писатель середины X века Ахмед ибн Фадлан, оставивший нам описание Поволжья и прилегающих регионов, отмечает, что «на царе славян дань, которую он платит царю хазар, от каждого дома в его государстве — шкуру соболя». О монетах в этом сообщении нет ни слова. Как следствие, современная наука сдержанно относится к чтению «по бѣлѣ и вѣверицѣ»; альтернативный вариант «по бѣлѣи вѣверицѣ» считается предпочтительным.

В то же время вопрос (как и всякий сто́ящий вопрос в исторической науке) остается открытым.

Изучить историю текста

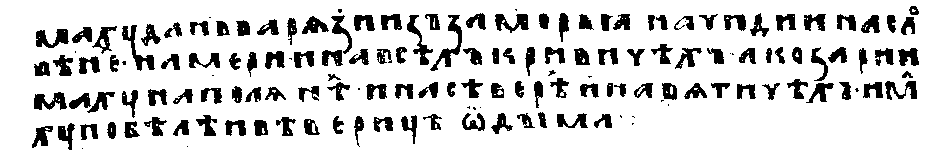

Евангелист Лука. Миниатюра из Мстиславова Евангелия. Новгород, XII век © Wikimedia Commons

Евангелист Лука. Миниатюра из Мстиславова Евангелия. Новгород, XII век © Wikimedia Commons

Предположим, что нам достался сравнительно простой по графике, грамматике и лексике текст, прочтение которого не вызывает проблем. Можно ли считать, что мы сразу же получаем непосредственный доступ к «тому, как все было на самом деле»? Разумеется, нет. Хорошо известно, что в историческом источнике, даже самом тривиальном, мы находим не «действительность», а взгляд автора, составителя или даже переписчика. Естественно, это касается и русских летописей. Из этого следует, что адекватно прочитать летопись возможно, только как можно больше узнав про ее автора. К несчастью, сделать это очень сложно: допетровская русская культура с большим подозрением смотрела на все проявления индивидуальности; самостоятельность человека рассматривалась как источник соблазна и причина греха. Поэтому летописцы не только не настаивали на неприкосновенности своих сочинений, но и прямо призывали последующих читателей и распространителей исправлять допущенные по неразумию ошибки:

И такие «исправления» (а на самом деле — редактура, переделка, перераспределение акцентов) производились при переписке постоянно. Более того, когда один летописец прекращал работу, следующий мог взять ту же рукопись и продолжить писать на оставшихся чистыми листах. В результате перед современным исследователем оказывается текст, в котором прихотливо сплетаются труды нескольких совершенно разных людей, и прежде чем ставить вопрос о личности каждого из книжников, необходимо разграничить «зоны активности» каждого из них.

Для этого существует несколько приемов.

1. Самый простой случай — если до нас дошло несколько разновременных копий интересующей нас летописи (специалисты по средневековой литературе называют их списками). Тогда, сравнивая эти списки между собой, мы можем наглядно проследить возникновение каждой правки, а если хватит данных — то и прикинуть, кто мог бы эти правки осуществить.

2. Неплохо также (парадоксальным образом!), если редакторское вмешательство было произведено грубой, неаккуратной рукой. Такая правка будет надежно определяться по несуразностям, которые неизбежно возникают при неосторожном редактировании: где-то окажется предложение без глагола, где-то станет непонятно, кого «его», а где-то и вовсе не разобрать, кто на ком стоял.

Пожалуй, самая примечательная ошибка редактора обнаруживается в рассказе Повести временных лет об объединении Новгорода и Киева под властью варяжского князя Олега (882). В начале этого сообщения используются глаголы в единственном числе: «оиде Олегъ… и приде къ Смоленьску…» Но затем внезапно возникает форма ныне утраченного двойственного числа: » придоста къ горамъ хъ Кыевьскимъ». Даже не зная древнерусского, нетрудно заметить, что форма глагола изменилась (если раньше на конце стояло «-е», то теперь видим «-оста»). Понять причины этой ошибки было бы невозможно, если бы в руках исследователей не оказалось так называемой Новгородской первой летописи младшего извода, в которой — в отличие от подавляющего большинства летописей — поход скандинавов на юг описывается как предприятие двух человек: князя Игоря (того самого, которого в 945 году убьют древляне) и его друга и соратника Олега. Еще в конце XIX века Алексей Шахматов показал, что Новгородская первая летопись сохранила в своем составе остатки некоего древнего сочинения, излагавшего многие сюжеты ранней русской истории в нетипичном, еще не доведенном до завершения виде, в том числе Игорь там представал не воспитанником, а ровесником Олега. Автор рассказа Повести временных лет о покорении Киева, видимо, взял это сочинение за основу, но в одном месте забыл заменить форму двойственного числа. Его оговорка дала нам возможность узнать о некоторых деталях истории русского летописания XI — начала XII века.

3. Наконец, если летопись сохранилась в единственном списке и грамматических перебоев в нем не прослеживается, исследователь может ориентироваться на стилистические различия между разными по происхождению фрагментами текста, а иногда и на содержательные противоречия. Скажем, рассказывая о небесных знамениях, наблюдавшихся на Руси в 1061 году, летописец замечает:

Но далее из описания событий начала XII века становится ясно, что знамения могут быть как добрыми, так и злыми: все зависит от того, насколько истово будут молиться очевидцы. В одной голове оба этих утверждения вряд ли уживутся, а значит, скорее всего, изложение событий 1061 года написано не тем, кто составил рассказ о громких победах русского оружия, ознаменовавших собой первое десятилетие XII века.

Понятно, что результаты такого анализа будут существенно менее убедительными, чем выводы, полученные первыми двумя способами. Но попытки рассматривать летописный текст как единое целое еще менее продуктивны, поскольку в таком случае наше представление об исторических событиях неизбежно останется слишком обобщенным.

Узнать, кем был летописец

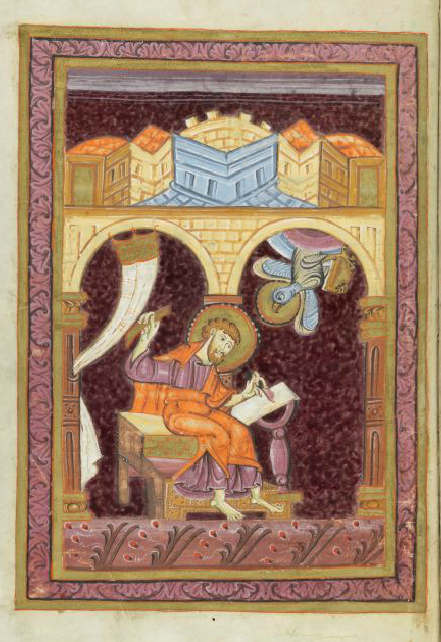

Евангелист Иоанн Богослов. Пергамент из Золотой книги бенедиктинского аббатства Пфеферс. Германия, XI век © Université de Fribourg

Евангелист Иоанн Богослов. Пергамент из Золотой книги бенедиктинского аббатства Пфеферс. Германия, XI век © Université de Fribourg

Разделив летописный текст на разные по происхождению слои, мы можем переходить и к решению следующей задачи — попытаться понять логику авторов, установить, с какого ракурса и в какую сторону был направлен индивидуальный взгляд каждого из них.

Проникнуть в логику автора позволяет детальное знание обстоятельств его жизни. В таком случае историк, подобно актеру, играющему по системе Станиславского, может представить себя на месте своего персонажа и попытаться реконструировать мысли, руководившие человеком прошлого.

Но мы до обидного мало знаем об обстоятельствах жизни конкретных историописателей Древней Руси. Даже авторство одного из важнейших исторических сочинений, Повести временных лет, вызывает очень большие сомнения: во-первых, имя Нестора появляется только в самой поздней из известных нам рукописей с текстом Повести, в то время как в других его произведениях оно фигурирует всегда, а во-вторых, Повесть временных лет расходится в трактовке ряда исторических сюжетов с Житием Феодосия, которое несомненно принадлежит Нестору. Значит, опираться на эту атрибуцию в истолковании текста Повести временных лет не приходится.

С другой стороны, даже не зная конкретных имен и подробностей биографии, мы можем в деталях представить себе социальный портрет тех, под чьим пером сформировалась сюжетная канва российской истории, особенно если будем очень внимательны к мелким деталям. Любая вскользь брошенная фраза, любая третьестепенная фигура на заднем плане могут пролить свет на обстоятельства и причины создания изучаемого нами текста.

Рассказывая о святом Феодосии Печерском, один из летописцев XI века отмечает:

«к нему же и азъ придохъ, худыи и недостоиныи рабъ, и приятъ мя лѣтъ ми сущю 17 от роженья моего».

Там же под 1096 годом книжник пишет от первого лица об очередном нападении степных кочевников:

«и придоша в манастырь Печерьскыи, намъ сущим по кѣльямъ почивающим по заутрени (то есть «когда мы были в кельях и отдыхали после заутрени». — Д. Д.), и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред враты манастырьскими. Намъ же бѣжащим задомъ манастыря, а другимъ възбѣгшим на полати, безбожныѣ же сынове Измаилеви высѣкоша врата манастырю и поидоша по кельямъ, высѣкающе двери, и износяху, аще что обрѣтаху в кельи…»

Очевидно, автор или авторы приведенных фрагментов принадлежали к братии Киево-Печерского монастыря. Монастырская жизнь регламентирована в деталях. Ключевой предмет регулирования в монастырских уставах — это служба, состав и порядок следования церковных песнопений. Но немалое внимание уделяется и времени вне службы — трапезам (включая меню и даже поведение за столом), выполнению подсобных работ и индивидуальным занятиям в кельях. При этом весьма желательно, чтобы у монаха не было свободного, не посвященного тому или иному послушанию времени, поскольку праздность неизбежно рождает грех. При этом из той же летописи мы узнаем, что в Киево-Печерском монастыре действовал едва ли не самый строгий из уставов, Студийский.

Занятия историей могут встроиться в подобный образ жизни только при одном условии: если исторический процесс будет рассматриваться исключительно в религиозном ключе, сквозь призму грядущего Страшного суда. А раз так, то не приходится и удивляться той огромной роли, которую играли в древнерусском восприятии истории Библия и учение Церкви: только глубокое знакомство со священной историей и богословской литературой давало летописцу возможность создать такую трактовку событий, которая не пришла бы в противоречие с духом монастырского устава.

Наряду с летописцами-монахами существовали летописцы из белого духовенства и летописцы — служители церквей. Их мировосприятие во многом было похоже на мировосприятие монахов — в конце концов, и те, и другие, и третьи тесно связаны с жизнью церкви, но были и различия, связанные с тем, что священник был существенно больше вовлечен в мирскую жизнь. В частности, по сравнению со своими киевскими предшественниками новгородские летописцы XII–XIII веков кажутся более внимательными к экономике и городскому хозяйству, отмечают голодные и изобильные годы, падения и повышения цен, фиксируют природные катаклизмы и разрушения, которые наносит разбушевавшаяся стихия:

«бысть вода велика вельми въ Волхове и всюде, сено и дръва разнесе; озеро морози въ нощь, и растьрза вѣтръ, и вънесе въ Волхово, и поломи мостъ, 4 городнѣ отинудь бе-знатбе занесе».

То есть «поднялась вода сильно в Волхове и в других реках, сено и дрова унесла; озеро ночью стало замерзать, но ветер разметал льдины и вынес в Волхов, и сломал мост, четыре опоры унесло вообще неизвестно куда».

В результате мы получаем незамысловатую в литературном отношении, но объемную картину городской повседневности русского Средневековья.

Наконец, существовали (во всяком случае, в конце XV века) и летописцы —должностные лица. В частности, описав чудесные обстоятельства рождения Василия II (1415), один из книжников замечает:

«мнѣ же о сем Стефан дьякъ сказа, а в прежнем проречении старца Деменътей печатник ему сказаше, поведа великая княгини Мария».

Очевидно, составитель был принят при дворе и вхож в зарождающиеся московские приказы; поскольку же для процитированной летописи характерна еще и последовательная поддержка великокняжеской власти (в том числе и по тем вопросам, по которым позиция Ивана III расходилась с позицией Церкви), то весьма вероятно, что ее автор и сам принадлежал к несметному племени отечественных бюрократов.

Конечно, предложенные портреты летописцев носят характер веберовских идеальных типов и схватывают источниковую реальность лишь в самом первом приближении. В любом случае летописный текст обычно содержит достаточно деталей, позволяющих представить себе того человека, с которым приходится вести диалог, а значит, и предсказать специфику его реплик.

Понять, что летописец хотел сказать

Икона Спаса Пантократора. Миниатюра из Псалтыри Теодора. Константинополь, XI век © The British Library

Икона Спаса Пантократора. Миниатюра из Псалтыри Теодора. Константинополь, XI век © The British Library

Важной (и по большому счету лишь в последнее время осознанной) проблемой изучения летописных текстов является присутствие в них многочисленных иносказаний. Специфика иносказания в том, что о нем, как правило, не предупреждают; напротив, прибегая к непрямому выражению своей мысли, автор вызывает читателей на своего рода интеллектуальный поединок, предлагая им самостоятельно догадаться, где заканчивается буквальное описание и начинается текст с двойным дном. Понятно, что взаимодействие в таком режиме требует определенной подготовки и от пишущего, и от читающего: оба они должны владеть правилами игры и уметь ее распознать.

Долгое время считалось, что в русской средневековой книжности иносказания не употреблялись: летописцы казались исследователям людьми простыми, чуждыми греческой хитрости и латинской выучки. Действительно, на Руси не было ни состязательного суда, где можно было бы выработать навыки красноречия, ни академий и университетов, где эти навыки можно было бы обобщить, систематизировать и передать молодому поколению. И все же картина немного сложнее. Рассмотрим один пример, предложенный в середине 1990-х годов историком Игорем Данилевским.

В начальной части Повести временных лет, уже сообщив о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди, но еще до рассказа о призвании варягов летописец приводит историю о том, как правители Хазарского каганата попытались обложить данью восточнославянское племя полян:

«и наидоша я козарѣ… и рѣша козари: «Платите намъ дань». Съдумавше же поляне и вдаша от дыма мечь, и несоша козари ко князю своему и къ старѣишинымъ своимъ, и рѣша имъ: «Се налѣзохомъ дань нову». Они же рѣша имъ: «Откуду?» Они же рѣша: «Въ лѣcѣ на горахъ надъ рѣкою Днѣпрьскою». Они же рѣша: «Что суть въдали?» Они же показаша мечь. И рѣша старци козарьсти: «Не добра дань, княже! Мы ся доискахомъ оружьемь одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инѣхъ странахъ»».

Вот перевод этого фрагмента:

«и нашли их (полян. — Д. Д.) хазары… и сказали хазары: «Платите нам дань». Поляне же, посовещавшись, дали от очага по мечу, и отнесли хазары своему князю и старейшинам и сказали им: «Вот, мы нашли новых данников». Те же сказали : «Где?» Пришедшие же сказали: «В лесу, что на горах у реки Днепра». же сказали: «Что они дали?» Пришедшие же показали меч. И сказали старцы хазарские: «Не к добру эта дань, княже! Мы добились оружием, заточенным с одной стороны, то есть саблями, а у этих — оружие, заточенное с обеих сторон, то есть мечи. Эти будут собирать дань и с нас, и с других стран»».

Сцена написана столь прямолинейно и бесхитростно, что усомниться в ее реальности практически невозможно. Неудивительно, что большинство интерпретаторов Повести временных лет рекомендуют читателям задуматься о технологической подоплеке этого рассказа: в частности, в авторитетнейшем издании произведения, в серии «Литературные памятники», в качестве комментария к приведенному отрывку даются сведения о находках мечей и сабель на Восточно-Европейской равнине.

Хорошо известно между тем, что меч обоюдоострый неоднократно упоминается в Библии как оружие праведников. Так, в одном из псалмов (Пс. 149: 5–9) читаем:

«Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный».

В Новом Завете обоюдоострый меч является атрибутом Христа Вседержителя и символом христианского учения:

«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. <…> Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей (Отк. 1: 12–13, 16)».

Владеющий обоюдоострым мечом действует от имени Господа, верша праведный суд над отдельными людьми и целыми народами.

Предложенная параллель может показаться натянутой, тем более что ни в Библии, ни в сочинениях авторитетных истолкователей указанных библейских фрагментов не упоминается сабля. Получается, что в рассказе о хазарской дани противопоставляются два объекта — меч и сабля, но символическое значение прослеживается только для одного. Однако, обращают на себя внимание три обстоятельства.

Во-первых, археологические исследования показывают, что производство мечей было налажено на Руси только в X — начале XI века, то есть существенно позже, чем происходили события, излагаемые в обсуждаемом летописном рассказе. При этом мечи оставались атрибутом высших слоев общества, а простые люди (владельцы большинства упомянутых в легенде очагов) к таким сложным и дорогим изделиям доступа не имели.

Во-вторых, из дальнейшего текста мы узнаем, что славяне платили дань хазарам или мехами (статья 859 года), или деньгами (статья 885 года). В этом отношении обсуждаемый рассказ находится в существенном противоречии с остальным летописным текстом.

В-третьих, идея платить дань оружием не вяжется с прочими характеристиками, которыми наделили полян составители летописного текста. Непосредственно перед процитированным фрагментом читаем:

«по сихъ же лѣтѣхъ, по съмьрти братьѣ сея быша обидимы древлями и инѣми околними».

Трудно понять, почему племя, которое не решилось защищаться от соседей, обладающих схожим уровнем организации и воинской выучки, неожиданно проявляет такую воинственность перед лицом такого могущественного врага, каким был в обсуждаемую эпоху Хазарский каганат.

Напротив, если искать за рассказом о дани мечами не историческую реальность, а символические структуры, то результаты таких поисков состыкуются с окружающим текстом практически без зазоров. Описывая полян, книжник подчеркивает, что они «бяху мужи мудри и смыслени» (то есть «были мудрыми и рассудительными»). И даже с неохотой признавая, что Русь долгое время хранила нечистые языческие нравы, летописец отмечает, что поляне в этом празднике разврата не участвовали:

«поляне бо своих отьць обычаи имуть, кротокъ и тихъ, и стыдѣнье къ снохамъ своимъ, и къ сестрамъ, къ матеремъ и к родителемъ своимъ, къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыдѣнье имѣху. Брачныи обычаи имяху: не хожеше зять по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по неи, что вдадуче. А древляне живяху звѣриньскимъ образомъ, жиоуще скотьски, убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, и сѣверъ, одинъ обычаи имяху, живяху в лѣсѣ, якоже всякии звѣрь…

поляне ведь по обычаю своих отцов живут кротко и спокойно и сдержанно вели себя со снохами своими, с матерями и с родителями, со свекровями и с деверями вели себя очень сдержанно. Был у них обычай заключать браки: зять не ходил за невестой, но приводили с вечера, а наутро приносили приданое, что считали уместным. А древляне жили как дикие звери, ведя образ жизни скота, убивали друг друга, ели нечистое, и браков они не заключали, но крали девиц, вышедших к воде. И радимичи, и вятичи, и северяне одинаковых обычаев держались, жили в лесу, словно обыкновенные звери…»

Очевидно, племя, на землях которого был воздвигнут Киев, будущая мать городов русских, виделось древнерусским книжникам каким-то особенным и будто бы заранее предназначенным для миссии первого объединителя восточнославянских племен. Естественно наделить такое племя и обоюдоострым мечом — атрибутом богоизбранного народа, и именно затем, чтобы устами хазарских мудрецов подчеркнуть предстоящую этому племени важнейшую историческую роль.

Существуют и другие примеры того, когда внешне бесхитростный и прямолинейный летописец вплетает в свой рассказ весьма сложные и требующие расшифровки аллегории. Чтобы понимать этот язык, надо знать библейский текст (причем по возможности не в современном синодальном, а в церковнославянском переводе), учение Церкви, а также, судя по всему, апокрифическую литературу, читать которую вообще-то не полагалось, но которая в большом количестве циркулировала по городам и весям средневековой Руси. Только освоив этот немалый культурный багаж, мы сможем претендовать на то, чтобы беседовать с летописцем на равных.

Не лепо ли ны бяшетъ, братие,

начяти старыми словесы

трудныхъ повестий о пълку Игореве,

Игоря Святъславлича? Начати же ся тъй песни

по былинамь сего времени,

а не по замышлению Бояню!

Боянъ бо вещий,

аще кому хотяше песнь творити,

то растекашется мыслию по древу,

серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть бо рече,

първыхъ временъ усобице.

Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей;

который дотечаше, та преди песнь пояше — старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълкы касожьскыми,

красному Романови Святъславличю.

Боянъ же, братие, не 10 соколовь

на стадо лебедей пущаше, нъ своя вещиа пръсты

на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху.

Почнемъ же, братие, повесть сию

отъ стараго Владимера до ныняшнего Игоря,

иже истягну умь крепостию своею

и поостри сердца своего мужествомъ,

наполънився ратнаго духа,

наведе своя храбрыя плъкы

на землю Половецькую за землю Руськую.

Тогда Игорь възре

на светлое солнце и виде отъ него тьмою

вся своя воя прикрыты. И рече Игорь

къ дружине своей: «Братие и дружино!

Луце жъ бы потяту быти,

неже полонену быти; а всядемъ, братие,

на свои бръзыя комони, да позримъ

синего Дону!» Спалъ князю умь

похоти, и жалость ему знамение заступи

искусити Дону великаго. «Хощу бо, — рече, — копие приломити

конець поля Половецкаго, съ вами, русици, хощу главу свою приложити,

а любо испити шеломомь Дону».

О Бояне, соловию стараго времени!

Абы ты сиа плъкы ущекоталъ,

скача, славию, по мыслену древу,

летая умомъ подъ облакы,

свивая славы оба полы сего времени,

рища въ тропу Трояню

чресъ поля на горы. Пети было песнь Игореви,

того внуку: «Не буря соколы занесе

чрезъ поля широкая — галици стады бежать

къ Дону великому». Чи ли въспети было,

вещей Бояне, Велесовь внуче: «Комони ржуть за Сулою —

звенить слава въ Кыеве; трубы трубять въ Новеграде —

стоять стязи въ Путивле!»

Игорь ждетъ мила брата Всеволода.

И рече ему буй туръ Всеволодъ:

«Одинъ братъ,

одинъ светъ светлый —

ты, Игорю! оба есве Святъславличя!

Седлай, брате,

свои бръзыи комони, а мои ти готови,

оседлани у Курьска напереди. А мои ти куряни — сведоми къмети:

подъ трубами повити, подъ шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени; пути имь ведоми, яругы имь знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъстрени; сами скачють, акы серыи влъци въ поле,

ищучи себе чти, а князю славе».

Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень

и поеха по чистому полю.

Солнце ему тъмою путь заступаше;

нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди;

свистъ зверинъ въста,

збися див,

кличетъ връху древа,

велитъ послушати — земли незнаеме,

Волзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутораканьскый блъванъ! А половци неготовами дорогами

побегоша къ Дону великому: крычатъ телегы полунощы,

рци лебеди роспущени.

Игорь къ Дону вои ведетъ!

Уже бо беды его пасетъ птиць

по дубию; влъци грозу въсрожатъ

по яругамъ; орли клектомъ на кости звери зовутъ;

лисици брешутъ на чръленыя щиты.

О Руская земле! уже за шеломянемъ еси!

Длъго ночь меркнетъ.

Заря свет запала,

мъгла поля покрыла.

Щекотъ славий успе,

говоръ галичь убуди.

Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша,

ищучи себе чти, а князю — славы.

С зарания въ пятокъ

потопташа поганыя плъкы половецкыя,

и рассушясь стрелами по полю,

помчаша красныя девкы половецкыя,

а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты. Орьтъмами, и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ

и грязивымъ местомъ, и всякыми узорочьи половецкыми.

Чьрленъ стягъ, бела хирюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю!

Дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо.

Далече залетело!

Не было оно обиде порождено

ни соколу, ни кречету, ни тебе, чръный воронъ, поганый половчине! Гзакъ бежит серымъ влъкомъ,

Кончакъ ему следъ править къ Дону великому.

Другаго дни велми рано

кровавыя зори светъ поведаютъ;

чръныя тучя с моря идутъ,

хотятъ прикрыти 4 солнца,

а въ нихъ трепещуть синии млънии.

Быти грому великому,

итти дождю стрелами съ Дону великаго!

Ту ся копиемъ приламати,

ту ся саблямъ потручяти

о шеломы половецкыя,

на реце на Каяле, у Дону великаго!

О Руская земле, уже за шеломянемъ еси!

Се ветри, Стрибожи внуци, веютъ съ моря стрелами

на храбрыя плъкы Игоревы. Земля тутнетъ,

рекы мутно текуть;

пороси поля прикрываютъ;

стязи глаголютъ:

половци идуть отъ Дона

и отъ моря, и отъ всехъ странъ рускыя плъкы оступиша.

Дети бесови кликомъ поля прегородиша,

а храбрии русици преградиша чрълеными щиты.

Яр туре Всеволоде!

Стоиши на борони,

прыщеши на вои стрелами,

гремлеши о шеломы мечи харалужными.

Камо, туръ, поскочяше,

своимъ златымъ шеломомъ посвечивая, тамо лежатъ поганыя головы половецкыя.

Поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя,

отъ тебе, яръ туре Всеволоде! Кая раны дорога, братие, забывъ чти, и живота,

и града Чрънигова, отня злата стола, и своя милыя хоти красныя Глебовны

свычая и обычая?

Были вечи Трояни,

минула льта Ярославля;

были плъци Олговы,

Ольга Святьславличя.

Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше

и стрелы по земли сеяше.

Ступаетъ въ златъ стремень въ граде Тьмуторокане,

той же звонъ слыша давный великый Ярославль,

а сынъ Всеволожь, Владимиръ,

по вся утра уши закладаше въ Чернигове.

Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе

и на Канину зелену паполому постла

за обиду Олгову храбра и млада князя. Съ тоя же Каялы Святоплъкь полеле яти отца своего

междю угорьскими иноходьцы ко святей Софии къ Киеву. Тогда, при Олзе Гориславличи,

сеяшется и растяшеть усобицами,

погибашеть жизнь Даждьбожа внука,

въ княжихъ крамолахъ веци человекомь скратишась.

Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть,

нъ часто врани граяхуть,

трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть,

хотять полетети на уедие.

То было въ ты рати и въ ты плъкы,

а сицей рати не слышано!

Съ зараниа до вечера,

съ вечера до света

летять стрелы каленыя,

гримлютъ сабли о шеломы,

трещатъ копиа харалужныя

въ поле незнаеме, среди земли Половецкыи. Чръна земля подъ копыты костьми была посеяна,

а кровию польяна: тугою взыдоша по Руской земли.

Что ми шумить,

что ми звенить —

далече рано предъ зорями? Игорь плъкы заворочаетъ:

жаль бо ему мила брата Всеволода.

Бишася день,

бишася другый;

третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы.

Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы;

ту кроваваго вина не доста;

ту пиръ докончаша храбрии русичи:

сваты попоиша, а сами полегоша

за землю Рускую. Ничить трава жалощами,

а древо с тугою къ земли преклонилось.

Уже бо, братие, не веселая година въстала,

уже пустыни силу прикрыла.

Въстала обида въ силахъ Даждьбожа внука,

вступила девою на землю Трояню,

въсплескала лебедиными крылы

на синемъ море у Дону; плещучи, упуди жирня времена.

Усобица княземъ на поганыя погыбе,

рекоста бо братъ брату:

«Се мое, а то мое же». И начяша князи про малое

«се великое» млъвити, а сами на себе крамолу ковати.

А погании съ всехъ странъ прихождаху съ побъдами

на землю Рускую.

О, далече зайде соколъ, птиць бья, — къ морю!

А Игорева храбраго плъку не кресити!

За нимъ кликну Карна, и Жля

поскочи по Руской земли,

смагу людемъ мычючи въ пламяне розе.

Жены руския въсплакашась, аркучи:

«Уже намъ своихъ милыхъ ладъ

ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати».

А въстона бо, братие, Киевъ тугою,

а Черниговъ напастьми. Тоска разлияся по Руской земли;

печаль жирна тече средь земли Рускыи.

А князи сами на себе крамолу коваху,

а погании сами,

победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле отъ двора.

Тии бо два храбрая Святъславлича, —

Игорь и Всеволодъ — уже лжу убудиста которую,

то бяше успилъ отецъ ихъ —

Святъславь грозный великый Киевскый — грозою: бяшеть притрепеталъ своими сильными плъкы

и харалужными мечи, наступи на землю Половецкую,

притопта хлъми и яругы;

взмути ръки и озеры,

иссуши потокы и болота.

А поганаго Кобяка изъ луку моря,

отъ железныхъ великихъ плъковъ половецкыхъ,

яко вихръ, выторже: и падеся Кобяка въ граде Киеве,

въ гриднице Святъславли. Ту немци и венедици,

ту греци и морава

поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во дне Каялы — рекы половецкыя, —

рускаго злата насыпаша. Ту Игорь князь выседе изъ седла злата,

а въ седло кощиево. Уныша об градомъ забралы,

а веселие пониче.

А Святъславь мутенъ сонъ виде

въ Киеве на горахъ. «Си ночь, съ вечера, одевахуть мя — рече —

чръною паполомою на кроваты тисове; чръпахуть ми синее вино,

с трудомъ смешено; сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ

великый женчюгь на лоно и негуютъ мя. Уже дьскы безъ кнеса

в моемъ теремь златовръсемъ. Всю нощь съ вечера босуви врани възграяху у Плеснеска,

на болони беша дебрь Кияня

и несошася къ синему морю».

И ркоша бояре князю:

«Уже, княже, туга умь полонила;

се бо два сокола слетеста

съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя,

а любо испити шеломомь Дону.

Уже соколома крильца припешали

поганыхъ саблями, а самаю опуташа

въ путины железны».

Темно бо бе въ 3 день:

два солнца померкоста,

оба багряная стлъпа погасоста

и съ ними молодая месяца, Олегъ и Святъславъ, тъмою ся поволокоста

и въ море погрузиста,

и великое буйство подаста хинови.

На реце на Каяле тьма светъ покрыла —

по Руской земли прострошася половци,

аки пардуже гнездо. Уже снесеся хула на хвалу;

уже тресну нужда на волю;

уже връжеся дивь на землю.

Се бо готьскыя красныя девы

въспеша на брезе синему морю:

звоня рускыме златомъ;

поютъ время Бусово,

лелеютъ месть Шароканю.

А мы уже, дружина, жадни веселия!

Тогда великый Святъславъ

изрони злато слово

с слезами смешено и рече: «О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!

Рано еста начала Половецкую землю

мечи цвелити, а себе славы искати. Нъ нечестно одолесте,

не честно бо кровь поганую пролиясте.

Ваю храбрая сердца

въ жестоцемъ харалузе скована а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней седине?

А уже не вижду власти

сильнаго, и богатаго, и многовоя брата моего Ярослава

съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы. Тии бо бес щитовь съ засапожникы

кликомъ плъкы побеждаютъ,

звонячи въ прадеднюю славу.

Нъ рекосте: «Мужаимеся сами:

преднюю славу сами похитимъ,

а заднюю си сами поделимъ!»

А чи диво ся, братие, стару помолодити!

Коли соколъ в мытехъ бываетъ,

высоко птицъ възбиваетъ;

не дастъ гнезда своего въ обиду.

Нъ се зло — княже ми непособие:

наниче ся годины обратиша.

Се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми,

а Володимиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глебову!»

Великый княже Всеволоде!

Не мыслию ти прелетети издалеча,

отня злата стола поблюсти?

Ты бо можеши Волгу веслы раскропити,

а Донъ шеломы выльяти!

Аже бы ты былъ,

то была бы чага по ногате, а кощей по резане. Ты бо можеши посуху

живыми шереширы стреляти — удалыми сыны Глебовы.

Ты, буй Рюриче, и Давыде!

Не ваю ли вои

злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина

рыкаютъ, акы тури, ранены саблями калеными на поле незнаеме? Вступита, господина, въ злат стремень

за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

Галичкы Осмомысле Ярославе!

Высоко седиши

на своемъ златокованнемъ столе, подперъ горы Угорскыи

своими железными плъки, заступивъ королеви путь,

затворивъ Дунаю ворота,

меча бремены чрезъ облакы,

суды рядя до Дуная.

Грозы твоя по землямъ текутъ,

отворяеши Киеву врата,

стреляеши съ отня злата стола

салътани за землями. Стреляй, господине, Кончака,

поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

А ты, буй Романе, и Мстиславе!

Храбрая мысль носитъ вашъ умъ на дело.

Высоко плаваеши на дело въ буести,

яко соколъ, на ветрехъ ширяяся,

хотя птицю въ буйстве одолети.

Суть бо у ваю железныи папорбци

подъ шеломы латиньскыми. Теми тресну земля,

и многы страны — Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела, и половци сулици своя повръгоша,

а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи.

Нъ уже, княже Игорю,

утръпе солнцю светъ,

а древо не бологомъ листвие срони:

по Роси и по Сули гради поделиша. А Игорева храбраго плъку не кресити!

Донъ ти, княже, кличетъ

и зоветь князи на победу.

Олговичи, храбрыи князи, доспели на брань…

Инъгварь и Всеволодъ,

и вси три Мстиславичи,

не худа гнезда шестокрилци!

Не победными жребии

собе власти расхытисте! Кое ваши златыи шеломы

и сулицы ляцкыи и щиты? Загородите полю ворота

своими острыми стрелами за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

Уже бо Сула не течетъ сребреными струями

къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ

онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ. Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ,

позвони своими острыми мечи

о шеломы литовьскыя, притрепа славу деду своему Всеславу,

а самъ подъ чрълеными щиты

на кроваве траве притрепанъ литовскыми мечи

и с хотию на кров, а тъи рекъ: «Дружину твою, княже,

птиць крилы приоде, а звери кровь полизаша». Не бысть ту брата Брячяслава,

ни другаго — Всеволода. Единъ же изрони жемчюжну душу

изъ храбра тела чресъ злато ожерелие. Уныли голоси,

пониче веселие,

трубы трубятъ городеньскии.

Ярославли вси внуце и Всеславли!

Уже понизите стязи свои,

вонзите свои мечи вережени.

Уже бо выскочисте изъ дедней славе.

Вы бо своими крамолами

начясте наводити поганыя

на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою бо беше насилие

отъ земли Половецкыи!

На седьмомъ веце Трояни

връже Всеславъ жребий

о девицю себе любу. Тъй клюками подпръ ся о кони

и скочи къ граду Кыеву

и дотчеся стружиемъ

злата стола киевьскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ зверемъ

въ плъночи изъ Белаграда, обесися сине мьгле; утръже вазни,

с три кусы отвори врата Новуграду,

разшибе славу Ярославу,

скочи влъком

до Немиги съ Дудутокъ.

На Немизе снопы стелютъ головами,

молотятъ чепи харалужными,

на тоце животъ кладутъ,

веютъ душу отъ тела.

Немизе кровави брезе

не бологомъ бяхуть посеяни — посеяни костьми рускихъ сыновъ.

Всеславъ князь людемъ судяше,

княземъ грады рядяше,

а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше:

изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя,

великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше.

Тому въ Полотьске позвониша заутренюю рано

у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыеве звон слыша.

Аще и веща душа въ дерзе теле,

нъ часто беды страдаше.

Тому вещей Боянъ

и пръвое припевку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни пытьцю горазду суда божиа не минути».

О, стонати Руской земли,

помянувше пръвую годину

и пръвыхъ князей! Того старого Владимира

нельзе бе пригвоздити къ горамъ киевьскымъ:

сего бо ныне сташа стязи Рюриковы,

а друзии Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашутъ,

копиа поютъ!

На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ,

зегзицею незнаема рано кычеть:

«Полечю — рече — зегзицею по Дунаеви,

омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце,

утру князю кровавыя его раны

на жестоцемъ его теле».

Ярославна рано плачетъ

въ Путивле на забрале, аркучи:

«О ветре, ветрило!

Чему, господине, насильно вееши?

Чему мычеши хиновьскыя стрелкы

на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти,

лелеючи корабли на сине море? Чему, господине, мое веселие

по ковылию развея?»

Ярославна рано плачеть

Путивлю городу на забороле, аркучи: «О Днепре Словутицю!

Ты пробилъ еси каменныя горы

сквозе землю Половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославли носады

до плъку Кобякова. Възлелей, господине, мою ладу къ мне,

а быхъ не слала къ нему слезъ

на море рано».

Ярославна рано плачетъ

въ Путивле на забрале, аркучи: «Светлое и тресветлое сълнце!

Всемъ тепло и красно еси:

чему, господине, простре горячюю свою лучю

на ладе вои? Въ поле безводне жаждею имь лучи съпряже,

тугою имъ тули затче?»

Прысну море полунощи,

идутъ сморци мьглами.

Игореви князю богъ путь кажетъ

изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу.

Погасоша вечеру зари.

Игорь спитъ,

Игорь бдитъ,

Игорь мыслию поля меритъ

отъ великаго Дону до малаго Донца. Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рекою:

велить князю разумети:

князю Игорю не быть!

Кликну,

стукну земля,

въшуме трава,

вежи ся половецкии подвизашася.

А Игорь князь поскочи

горнастаемъ къ тростию и белымъ гоголемъ на воду. Въвръжеся на бръзъ комонь

и скочи съ него бусымъ влъкомъ.

И потече къ лугу Донца,

и полете соколомъ подъ мьглами,

избивая гуси и лебеди

завтроку, и обеду, и ужине. Коли Игорь соколомъ полете,

тогда Влуръ влъкомъ потече,

труся собою студеную росу:

претръгоста бо своя бръзая комоня.

Донецъ рече:

«Княже Игорю!

Не мало ти величия,

а Кончаку нелюбия,

а Руской земли веселиа».

Игорь рече: «О Донче!

не мало ти величия,

лелеявшу князя на влънахъ,

стлавшу ему зелену траву

на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мъглами

подъ сению зелену древу; стрежаше его гоголемъ на воде,

чайцами на струяхъ, чрьнядьми на ветрехъ». Не тако ти, рече, река Стугна:

худу струю имея,

пожръши чужи ручьи и стругы,

рострена к устью,

уношу князю Ростиславу затвори.

Днепрь темне березе

плачется мати Ростиславля

по уноши князи Ростиславе. Уныша цветы жалобою,

и древо с тугою къ земли преклонилося.

А не сорокы втроскоташа —

на следу Игореве ездитъ Гзакъ съ Кончакомъ.

Тогда врани не граахуть,

галици помолъкоша,

сорокы не троскоташа,

полозие ползоша только.

Дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ,

соловии веселыми песньми

светъ поведаютъ.

Молвитъ Гзакъ Кончакови:

«Аже соколъ къ гнезду летитъ,

соколича ростреляеве

своими злачеными стрелами». Рече Кончакъ ко Гзе:

«Аже соколъ къ гнезду летитъ,

а ве соколца опутаеве

красною девицею».

И рече Гзакъ къ Кончакови:

«Аще его опутаеве красною девицею,

ни нама будетъ сокольца,

ни нама красны девице,

то почнутъ наю птици бити

в поле Половецкомъ».

Рекъ Боянъ и Ходына,

Святъславля песнотворца

стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти головы кроме плечю,

зло ти телу кроме головы» —

Руской земли безъ Игоря.

Солнце светится на небесе, —

Игорь князь въ Руской земли;

девици поютъ на Дунаи, —

вьются голоси чрезъ море до Киева.

Игорь едет по Боричеву

къ святей богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели.

Певше песнь старымъ княземъ,

а потомъ молодымъ пети:

«Слава Игорю Святъславличю,

буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!»

Здрави князи и дружина,

побарая за христьяны

на поганыя плъки!

Княземъ слава а дружине!

Аминь.

древнерусский текст | прозаический перевод | перевод В.А.Жуковского | перевод Н.Заболоцкого ![]()