Житие прп. Рахили, старицы Бородинской

Преподобная Рахиль (в миру Мария) родилась в 1833 году в Дорогобуже, уездном городе Смоленской губернии. Ее родители, Михаил и Мелания Коротковы, принадлежали к купеческому сословию и занимались чайной торговлей. Рано потеряв мать, Мария осталась у отца единственной наследницей и воспитывалась им в традициях христианского благочестия. Получив соответствующее своему сословию образование, она была привлечена к торговому делу и помогала в сортировке и фасовке чая. С ранних лет дочь купца Короткова отличалась любовью к храму Божьему. Детским забавам предпочитала чтение житий святых, уединение и молитву. Деньги и одежду, которые имела в достатке, щедро раздавала нищим. Любила принимать и кормить странников. Слушая рассказы людей Божиих о святых местах и подвижниках, отроковица возгорелась желанием чистого святого жития. Подражая преподобным, она сменила мягкую постель на суровое ложе из досок, но родитель воспрепятствовал этому начинанию.

Преподобная Рахиль (в миру Мария) родилась в 1833 году в Дорогобуже, уездном городе Смоленской губернии. Ее родители, Михаил и Мелания Коротковы, принадлежали к купеческому сословию и занимались чайной торговлей. Рано потеряв мать, Мария осталась у отца единственной наследницей и воспитывалась им в традициях христианского благочестия. Получив соответствующее своему сословию образование, она была привлечена к торговому делу и помогала в сортировке и фасовке чая. С ранних лет дочь купца Короткова отличалась любовью к храму Божьему. Детским забавам предпочитала чтение житий святых, уединение и молитву. Деньги и одежду, которые имела в достатке, щедро раздавала нищим. Любила принимать и кормить странников. Слушая рассказы людей Божиих о святых местах и подвижниках, отроковица возгорелась желанием чистого святого жития. Подражая преподобным, она сменила мягкую постель на суровое ложе из досок, но родитель воспрепятствовал этому начинанию.

Четырнадцати лет от роду Мария с группой земляков совершила пешее паломничество в Киев, где удостоилась чудесного знамения. Находясь в Печерской Лавре, она сквозь толпу богомольцев неведомой силой была перенесена к раке святых мощей преподобного Феодосия и сподобилась явления самого начальника российского монашества.

прп. Феодосий

Преподав отроковице благословение, он утвердил ее в боголюбезном желании иночества. С тех пор угодница Божия особенно почитала этого святого, подражая по силе его житию и подвигам. Вернувшись в Дорогобуж, преподобная провела в родительском доме еще два года, надеясь получить от отца благословение на монашеский путь. Однако, Михаил Коротков стал готовить дочь к замужеству и вывозить «в свет». Ей шили богатые наряды, учили танцевать, держать себя в обществе. Не желая расстраивать родителя-вдовца, Мария послушно исполняла его желания, но светские удовольствия и развлечения мира сего были ей в тягость. Она отклоняла все попытки сватовства и горячо молилась об исполнении своего заветного желания.

Благочестивая девица продолжала щедрой рукой благотворить бедным и совершала паломничества в окрестные храмы и монастыри, находя в этом утешение и черпая духовные силы. Любимым местом ее богомолья стала Троице-Болдина обитель. Там, исцелившись у святых мощей преподобного Герасима Болдинского от тяжелой глазной болезни, дочь купца Короткова дала обет оставить мир. Тем временем отец составил для Марии блестящую партию. Он намеревался выдать ее за очень состоятельного купца. Боясь прогневать родителя прямым отказом и сознавая опасность быть связанной брачными узами вопреки своему желанию, благочестивая девица просила дать ей время на размышление. Под этим предлогом она отправилась на богомолье в Смоленск к чудотворной иконе Богородицы Одигитрии.

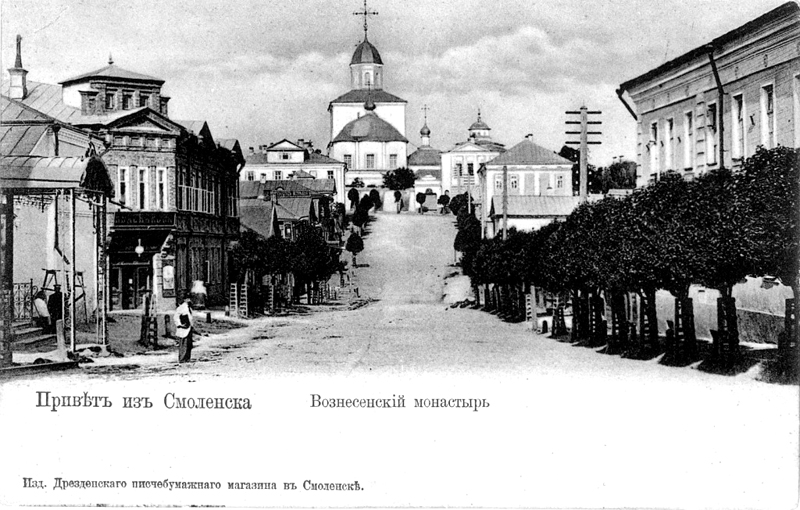

Прибыв туда в сентябре-августе 1851 года и желая как можно скорее исполнить свой обет, Мария немедленно поступила в древний Вознесенский монастырь. А через некоторое время, взволнованный ее долгим отсутствием, в Смоленск приехал сам купец Короткое. Найдя дочь в монастыре, богобоязненный родитель не решился противиться ее решению и благословил свое единственное чадо на спасительный путь иночества. При этом он сделал значительный вклад на восстановление обители, еще не оправившейся от разорения в войну 1812 года. Невольно обнаружив свое происхождение пред сестрами монастыря, Мария из смиренного положения безродной пришелицы, выполнявшей самую тяжелую и грязную работу, вдруг стала дочерью богатого купца вкладчика, была освобождена от трудов, не подобающих ее сословию, и приближена к игумений. Благочестивый родитель часто посещал ее, обезпечивал деньгами и всем необходимым, подолгу жил в обители, находя в этом единственное утешение. Однако такое привилегированное положение не могло удовлетворить молодую подвижницу. В тайне от всех она раздавала привозимые ей вещи, продукты и деньги неимущим сестрам и беднякам, не оставляя себе ничего. А чтобы изнурить свою плоть, привыкшую ко многой неге, тайком в исподнем платье бросалась в заросли крапивы или шиповника. Прожив в Вознесенском монастыре около семи лет, Мария стала тяготиться пребыванием в Смоленске и думать об уходе в другое место, где ее никто бы не знал. Этому способствовал и один необыкновенный случай.

Прибыв туда в сентябре-августе 1851 года и желая как можно скорее исполнить свой обет, Мария немедленно поступила в древний Вознесенский монастырь. А через некоторое время, взволнованный ее долгим отсутствием, в Смоленск приехал сам купец Короткое. Найдя дочь в монастыре, богобоязненный родитель не решился противиться ее решению и благословил свое единственное чадо на спасительный путь иночества. При этом он сделал значительный вклад на восстановление обители, еще не оправившейся от разорения в войну 1812 года. Невольно обнаружив свое происхождение пред сестрами монастыря, Мария из смиренного положения безродной пришелицы, выполнявшей самую тяжелую и грязную работу, вдруг стала дочерью богатого купца вкладчика, была освобождена от трудов, не подобающих ее сословию, и приближена к игумений. Благочестивый родитель часто посещал ее, обезпечивал деньгами и всем необходимым, подолгу жил в обители, находя в этом единственное утешение. Однако такое привилегированное положение не могло удовлетворить молодую подвижницу. В тайне от всех она раздавала привозимые ей вещи, продукты и деньги неимущим сестрам и беднякам, не оставляя себе ничего. А чтобы изнурить свою плоть, привыкшую ко многой неге, тайком в исподнем платье бросалась в заросли крапивы или шиповника. Прожив в Вознесенском монастыре около семи лет, Мария стала тяготиться пребыванием в Смоленске и думать об уходе в другое место, где ее никто бы не знал. Этому способствовал и один необыкновенный случай.  Как-то раз преподобную послали на монастырский хутор старшей по кухне. Монахини, прежде заведовавшие этим делом, возроптали на молодую послушницу и сговорились опозорить «выскочку».Не сообщив о приходе многочисленной группы косарей, не снабдив достаточным количеством продуктов, они оставили ее одну, без помощи, на поварне. Когда же пришло время трапезы, потребовали кормить всех, и сестер, и работников. Видя затруднительность положения, и не желая оставить голодными столько людей, Мария, улучив минуту, выбежала на двор. Укрывшись за стогом, она, воздев руки, взмолилась о помощи к Божией Матери. После краткой, но горячей молитвы, вернулась в поварню и стала спокойно раздавать пищу. И тут произошло чудо. Пищи, которой явно было недостаточно, хватило с избытком всем, и сестрам, и косарям. Но самое удивительное, что хлеба в тот день было отправлено в обитель больше, чем привезено оттуда на покос. Это необыкновенное событие возбудило у людей еще больший интерес к заключившей себя в монастырских стенах дочери купца Короткова. Смиренная послушница, привыкшая совершать добродетели в тайне и быть незаметной, твердо решила оставить Вознесенский монастырь и подъять подвиг странничества и нищеты Христа ради. Ночь накануне побега, Мария провела в молитве и под утро задремала, склонив голову на Евангелие. Проснувшись, она раскрыла его. «Аще кто хощет по Мне идти,-прочла она в 16 главе от Матфея,- да отвержется себе и возмет крест свой и по Мне грядет». Эти слова преподобная приняла как Божие благословение. В положенное время она проводила игумении в церковь, получила за свечным ящиком две просфоры и никем не замеченная вышла за монастырские ворота, не взяв с собою ни денег, ни вещей, ни документов. Мария направилась на юг, через Чернигов в Киев. Боясь погони, она следовала самыми глухими и безлюдными местами. Нередко ночь заставала ее под открытым небом, а заброшенные сараи и скирды служили пристанищем от непогоды и приютом для отдыха. Однако лишения не испугали странницу и не поколебали ее намерения. Желая оградить себя во время путешествия от душевного и телесного вреда, она горячо молилась Богоматери, вручая Ей свое девство и прося заступления. После одной из таких напряженных молитв на челе подвижницы даже выступили капли крови. Пречистая Дева вняла мольбам Своей угодницы, явилась ей, дав обетование быть ее Заступницей. Странствие преподобной продолжалось около 11-ти лет. Хранимая Богородицей, она прошла тысячи верст, побывала во многих монастырях, встречалась с известными и безызвестными подвижниками (есть версия, что достигла даже Иерусалима). Одежда странницы скоро износилась, ей пришлось подбирать выброшенные поселянами лохмотья, а порой одеваться и в мужское платье. От палящего летнего солнца и лютого зимнего ветра тело подвижницы потемнело и огрубело. Ноги были изранены острыми камнями, ведь она почти всегда ходила босая. Глубокие шрамы у нее на ступнях сохранились до самой блаженной кончины. Иногда сердобольные люди зазывали странницу к себе, покоили некоторое время, обмывали, одевали. С благодарностью принимая заботы таковых, она после непродолжительного отдыха снова уходила в путь, а то немногое, что получала от доброхотов, раздавала нищей братии.

Как-то раз преподобную послали на монастырский хутор старшей по кухне. Монахини, прежде заведовавшие этим делом, возроптали на молодую послушницу и сговорились опозорить «выскочку».Не сообщив о приходе многочисленной группы косарей, не снабдив достаточным количеством продуктов, они оставили ее одну, без помощи, на поварне. Когда же пришло время трапезы, потребовали кормить всех, и сестер, и работников. Видя затруднительность положения, и не желая оставить голодными столько людей, Мария, улучив минуту, выбежала на двор. Укрывшись за стогом, она, воздев руки, взмолилась о помощи к Божией Матери. После краткой, но горячей молитвы, вернулась в поварню и стала спокойно раздавать пищу. И тут произошло чудо. Пищи, которой явно было недостаточно, хватило с избытком всем, и сестрам, и косарям. Но самое удивительное, что хлеба в тот день было отправлено в обитель больше, чем привезено оттуда на покос. Это необыкновенное событие возбудило у людей еще больший интерес к заключившей себя в монастырских стенах дочери купца Короткова. Смиренная послушница, привыкшая совершать добродетели в тайне и быть незаметной, твердо решила оставить Вознесенский монастырь и подъять подвиг странничества и нищеты Христа ради. Ночь накануне побега, Мария провела в молитве и под утро задремала, склонив голову на Евангелие. Проснувшись, она раскрыла его. «Аще кто хощет по Мне идти,-прочла она в 16 главе от Матфея,- да отвержется себе и возмет крест свой и по Мне грядет». Эти слова преподобная приняла как Божие благословение. В положенное время она проводила игумении в церковь, получила за свечным ящиком две просфоры и никем не замеченная вышла за монастырские ворота, не взяв с собою ни денег, ни вещей, ни документов. Мария направилась на юг, через Чернигов в Киев. Боясь погони, она следовала самыми глухими и безлюдными местами. Нередко ночь заставала ее под открытым небом, а заброшенные сараи и скирды служили пристанищем от непогоды и приютом для отдыха. Однако лишения не испугали странницу и не поколебали ее намерения. Желая оградить себя во время путешествия от душевного и телесного вреда, она горячо молилась Богоматери, вручая Ей свое девство и прося заступления. После одной из таких напряженных молитв на челе подвижницы даже выступили капли крови. Пречистая Дева вняла мольбам Своей угодницы, явилась ей, дав обетование быть ее Заступницей. Странствие преподобной продолжалось около 11-ти лет. Хранимая Богородицей, она прошла тысячи верст, побывала во многих монастырях, встречалась с известными и безызвестными подвижниками (есть версия, что достигла даже Иерусалима). Одежда странницы скоро износилась, ей пришлось подбирать выброшенные поселянами лохмотья, а порой одеваться и в мужское платье. От палящего летнего солнца и лютого зимнего ветра тело подвижницы потемнело и огрубело. Ноги были изранены острыми камнями, ведь она почти всегда ходила босая. Глубокие шрамы у нее на ступнях сохранились до самой блаженной кончины. Иногда сердобольные люди зазывали странницу к себе, покоили некоторое время, обмывали, одевали. С благодарностью принимая заботы таковых, она после непродолжительного отдыха снова уходила в путь, а то немногое, что получала от доброхотов, раздавала нищей братии.

прп. Иоанн затворник

В 1861 году Мария остановилась в Святогорской пустыни Харьковской губернии, где подвизался преподобный Иоанн, затворник и прозорливец. Ученик Глинских старцев, он наставил подвижницу во внутреннем духовном делании и открыл многое, что впоследствии исполнилось. «Пока ты здесь нахватывайся, набирайся, научайся всему — этого тебе надолго хватит, может быть, на всю жизнь. Придет время,- говорил преподобный,- когда тебе и перекреститься будет некогда, а ты народ то утешай, ведь он будет сильно страдать».Вероятней всего, именно святой Иоанн-затворник, благословил Марию Короткову оставить жестокое странническое житие и продолжать свое служение Богу в монастырских стенах. Покинув Святогорье, преподобная пошла на север, в Московские пределы, с рекомендательным письмом к игумений серпуховского Владычнего монастыря. При этом она подверглась опасности нападения и вновь до кровавого пота молилась о сохранении телесной и душевной чистоты. Предстательством Богородицы странница была спасена от поругания, но тяжело заболела. Найдя приют у бедных поселян и прожив у них около года, она, немного окрепнув, двинулась дальше. В 1867 году закаленной и духовно опытной подвижницей Мария Короткова поступила во Введенскую Владычнюю обитель. Там она была пострижена в рясофор, наречена Павлой и направлена в Москву для обучения кулинарному искусству. Постигнув его в совершенстве, преподобная несла послушание на игуменской кухне и готовила для высокопоставленных гостей.

Спасо-Бородинский монастырь

Прожив в Серпухове до 1872 года, она была переведена в Спасо-Бородинский монастырь Можайского уезда Московской губернии. На новом месте преподобная продолжала работать при поварне. Самоотверженно, с любовью служила сестрам во Христе, не щадя себя и не считая годы, проведенные в суровом подвижничестве. Не имея возможности ежедневно бывать за богослужениями, святая угодница, мысленно всегда предстояла очам Божиим, за всякое, даже незначительное, дело принималась с молитвой, прося у Царицы Небесной вразумления и помощи. Особенно напряженными бывали праздничные и предпраздничные дни, когда приходилось трудиться сутками. Но движимая любовью Христовою, преподобная в свободные минуты уединялась в холодном погребе. Не раз сподоблялась она явлений Богородицы и других чудесных знамений, укреплявших ее в служении меньшей братии. А трудившимися при поварне сестрами было замечено, что одно лишь присутствие святой придавало сил в работе и дело спорилось. Будучи великой постницей, преподобная никогда не пробовала приготовляемой пищи, но, несмотря на это, блюда, выходившее из ее рук отличалось изумительными вкусовыми качествами. Высокопоставленные гости не раз отмечали кулинарное искусство смиренной инокини денежными наградами, которые та делила между трудившимся с нею при поварне. Вообще подвижница, как и прежде, отличалась крайней нестяжательностью, раздавая и то немногое, что имела, бедным поселянам и странникам. Сама же носила залатанный хитон и донашивала негодную обувь, выброшенную сестрами. 13 марта 1885 года, на второй седмице Великого Поста, преподобная приняла монашеский постриг, была наречена Митродорой и переведена на алтарное послушание. Этому событию предшествовал знаменательный сон, в котором преподобный Феодосии Киево-Печерский, благословляя подвижницу на новое служение, вручил ей кадило, полное жара и фимиама. Теперь святая угодница получила возможность трудиться в святилище церковном. С великим благоговением и страхом она прислуживала за богослужениями, убирала алтарь, часто заменяла других алтарниц и церковниц, радуясь пребыванию в храме Божием. Наделенная от Господа духовным зрением, преподобная сподобилась дивных откровений. Видела сослужащих священникам ангелов, белого голубя, осеняющего Святые Дары, отверстые небеса во время Херувимской песни, прозревала она и внутреннее состояние литургисавших священников. Чудесным следствием ее святости была также способность голыми руками класть раскаленные угли из жаровни в кадило без малейшего вреда для себя. С самого основания Спасо-Бородинского монастыря его особой миссией стала молитва об упокоении воинов, за Веру, Царя и Отечество жизнь свою положивших в сражении 1812 года. Тогда же был установлен чин неусыпаемой Псалтири с чтением синодиков. Преподобная отличалась особым усердием к этому послушанию и заповедовала сестрам совершать поминание неопустительно, говоря что по их молитвам все воины удостоятся Небесного Царствия и сами будут предстательствовать за обитель и охранять ее. Часто в небе над обителью она видела воинов, одетых в белые ризы, увенчанных победными венцами. И с каждым годом эта небесная рать росла. Не только Небесных видений сподоблялась угодница Божия, подвергалась она и жестоким нападениям исконного врага. Бесы в безсильной злобе разными способами пытались устрашить подвижницу: преследовали, бросая огненные бомбы, преграждали путь в храм сетями, проволокой, камнями и досками, предавали побоям. А сколько нападали они через людей! Но все эти козни преподобная побеждала несокрушимой силой веры и великим смирением, восходя от силы в силу в самоотверженном несении святого послушания и тайных молитвенных подвигах. Угоднице Божией шел уже восьмой десяток лет, когда она была извещена свыше о скором принятии великой схимы. Несмотря на преклонный возраст она, усугубила пост и, не оставляя трудов послушания и обычного келейного правила, делала иногда до трех тысяч поклонов.

17 ноября 1915 года преподобная была пострижена в схиму с наречением имени Рахиль в честь ветхозаветной праведницы. Во время обычного после пострига 5дневного пребывания в храме она вновь сподобилась явления Матери Божией. Находясь в состоянии духовного восхищения, подвижница, казалось, лишь телом пребывала на земле. Лик ее был просветлен Божественной благодатью. После принятия схимы преподобная была освобождена от монастырских работ и переведена в богадельню, но трудиться по усердию не переставала, с любовью опекая находившихся там престарелых насельниц обители. Многих из них она, предвидя приближение смертного часа, приготовила к исходу. Часто среди глубокой ночи старица звала к умирающей монастырского священника. Тогда же к убеленной сединами подвижнице стали обращаться за советом сестры обители, жители окрестных деревень и богомольцы. А некоторые просили у нее благословения. Преподобная, не считая себя достойной, стала молиться о вразумления свыше и однажды, задремав в креслице после ночного бдения, в тонком сне сподобилась видеть Матерь Божию. Преподав благословение, Пречистая сказала, что будет исполнять все прошения угодницы о людях и благословлять благословляемых ею. Старица поведала чудесный сон игумений, и та, видя в этом особый промысел, разрешила ей принимать людей. Движимая любовью Христовою к обремененному скорбями и болезнями простонародью, преподобная никому не отказывала в духовной помощи: убеждала соблюдать посты, направляла в храм Божий, на исповедь и к Святому Причастию, а безродных и убогих калек обмывала и одевала. Сперва прием богомольцев не отвлекал ее от трудов послушания и молитвенного делания, посетителей было немного. Но приток их значительно увеличился в страшные годы гражданской войны. Людское горе, стоны и плач, подобно морским волнам, бушевали у стен тихой обители. Видя близость конца своего земного странствия, чувствуя себя отягощенной непосильным бременем и, по-видимому, желая подъять на себя сугубый молитвенный подвиг, в начале 20-х годов подвижница уже собиралась уйти в затвор. Однако явившийся ей в чудесном видении преподобный Феодосии строго повелел продолжать прием страждущих и не думать об уединении. С тех пор святая самоотверженно служила народу Божию уже до самой блаженной кончины. Она поистине была послана Христом, как кроткая агница (ибо имя Рахиль сие означает), посреди волков, разорявших и осквернявших святыни Руси, свидетельствовать истину Православия. На ней в полноте исполнились слова Спасителя: «Будете мудри, яко змиями цели, яко голубее»(МФ. 10:16). Ревнительница чистоты и целомудрия, преподобная сподобилась осияния Небесной мудрости и Божественной любви. Милосердный Господь явил в ней великие, благодатные дары чудотворення и пророчества. Получив их туне, святая угодница, туне подавала вспоможение скорбящим, обездоленным, болящим и заблудшим. С раннего утра до позднего вечера у дверей кельи старицы толпился народ. Люди разных сословий, профессий и званий приходили сюда для решения жизненно важных вопросов. Преподобная радушно принимала всех, богатых и бедных: отирала слезы, предостерегала от грозящей опасности, прозорливо обличала забытые грехи и обязательно угощала незатейливой трапезой. Как и прежде, пища, приготовленная старицей, была необыкновенно вкусна и сытна. Отличалась она и целительными свойствами. Бывало, святая угодница вместе с пришедшими к ней, встав на колени, с дерзновением молилась: «Матерь Божия, Ты видишь горячие слезы этих добрых людей! Направь их жизнь ко благу, укрепи в них веру в Сына Твоего и Бога нашего, согрей их сердца любовью к ближним, будь им помощницей во всех делах и наставь на правый путь! Матерь Божия, благослови их Твоею всесильною десницею, как Ты Сама мне обещала!..» Поставленная на свещнице церковном, преподобная, подобно возженному светильнику, светила во тьме безбожия, наставляя на путь спасения, исцеляя от мучительных недугов, душевных и телесных страстей, а некоторых избавляя от неминуемой смерти. «Господь так милосерд,- говорила старица,- что если кто и малую веру будет иметь, не погибнет. Ни одна мать не может любить своих чад так, как любит Бог Свое создание. И хотя бы люди были весьма грешны, Божие милосердие к ним не может иссякнуть… Как близок Господь к каждому из нас! Нам нужно только опомниться, воздохнуть из глубины души и направить сердце к Нему, подобно тому, как ставят призму к солнцу. И тотчас Он будет с нами, отразится в нас, ведь Он стоит у дверей нашего сердца и стучит. Открой же сердце свое Господу!..» Приходили к преподобной и бородинские сестры. Предвидя свою скорую кончину, закрытие и разорение монастыря, старица поистине с материнской любовью наставляла их, подготовляя к терпеливому несению скорбей. Она говорила, что после ее смерти насельницы выгонят и поселят в обители»Неверов», что грядет «Великая война», во время которой погибнет множество людей и что впоследствии монастырь вновь откроют. Прикровенно говорила старица и о своем будущем прославлении. Внешне преподобная Рахиль была очень маленькая, сухенькая, слепая на один глаз «старушка» (как сама себя называла). Она сохранила прекрасную память и хорошо представляла себе современную жизнь, как духовную, так и гражданскую, и потому находила общий язык с любым посетителем. Великие духовные дары скрывала под покровом юродства, часто говорила притчами, называла себя «старой да глупой», а иногда могла и побранить. Несмотря на 90-летний возраст старица отличалась бодростью духа и казалась неутомимой: за стол никогда не садилась, но прислуживала и давала наставления. Когда изменяли телесные силы, она делала небольшой перерыв и некоторое время отдыхала в креслице, после чего прием продолжался. Великим Постом 1925 года преподобная тяжело заболела и приготовилась к кончине. Но Господь даровал Своей угоднице еще несколько лет жизни. Во время отходной она услышала глас возвещавший: «Ты не умрешь теперь! Ты должна еще глаголать людям о Божиим милосердии!» Восстав от смертного одра, старица продолжала свое подвижническое служение, которое являлось во времена всеобщего богоотступничества живой и действенной проповедью всепрощающей любви Христовой. Но время отшествия святой угодницы неминуемо близилось. О дне своего преставления она была извещена заранее и 26 августа (8 сентября) 1928 года, за месяц до кончины, простилась со многими духовными чадами из мирян. Вскоре преподобная слегла на смертный одр. От врачебной помощи она отказалась и продолжала принимать народ, лежа на диванчике. Несмотря на телесные страдания, старица была духовно бодра и радостна, лик ее благодатно просветлен. Она соборовалась и в течение недели ежедневно причащалась. 24 сентября преподобная прекратила прием посетителей, сказав, что умрет через 2 дня. Накануне преставления она весь день прощалась с сестрами монастыря, преподавая им последнее благословение. Утешая духовных чад, отходящая в иной мир подвижница, завещала поминать себя и приходить к ней на могилку, как к живой, со всеми скорбями и болезнями. Преподобная Рахиль мирно преставилась ко Господу в первом часу по полуночи на 27 сентября ст. ст. (10 октября), вселившись в обители праведных. Отпевали старицу, как она и предсказывала, в канун Покрова и погребли на кладбище за юго-восточной стеной Бородинского монастыря. На похороны съехалось множество народа со всех окрестностей, так что поезда, идущие от Можайска до станции Бородино, были переполнены. Несмотря на старания советских властей, запретивших хоронить подвижницу в стенах святой обители, могилка ее не была забыта. Православный люд, как и прежде, шел к преподобной Рахили за помощью. Известны случаи исцеления от рака, кисты, ревматизма и зубной боли землей с могилки старицы.

За праведное житие во исполнение заповедей господних, в связи с прижизненными и посмертными случаями благодатной помощи и непрекращающимся народным почитанием преподобная Рахиль была в 1996 году причислена к лику местночтимых святых Московской епархии. На месте ее захоронения была построена часовня.

За праведное житие во исполнение заповедей господних, в связи с прижизненными и посмертными случаями благодатной помощи и непрекращающимся народным почитанием преподобная Рахиль была в 1996 году причислена к лику местночтимых святых Московской епархии. На месте ее захоронения была построена часовня.

В наше время духовного возрождения Русской Церкви, когда православный народ возвращается к утраченным некогда традициям, мы вновь и вновь приобщаемся к животворному источнику нашей веры — святости, не имеющей границ ни во времени, ни в пространстве. Размышляя над словами апостольского послания: «поминайте наставников ваших, которые проповедали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7), — мы обращаемся молитвенно к жизни и подвигам тех, кто послужил Христу и Его Святой Церкви.

В многочисленном ряду святых подвижников Русской Православной Церкви последнего времени вспоминается и имя схимонахини Рахили (Коротковой, fl928), которая продолжила традицию молитвенного делания и старчества на Руси.

Будущая старица родилась в богатой купеческой семье в городе Дорогобуже Смоленской губернии. С детства она отличалась особой набожностью, любовью к молитве, страннолюбием и нищелюбием, любила паломничать по святым местам.

Во время посещения Киево-Печерской Лавры ей явился преподобный Феодосий и благословил на монашеский подвиг. Оставив суету и богатства мира, она покинула родительский дом и, укрепляемая благословением Пресвятой Богородицы на девство, поселилась в 1861 году в Святогорской Успенской пустыни Изюмского уезда Харьковской губернии. В 1867 году Марию (таким было в миру имя будущей старицы) перевели в Серпуховской Владычний монастырь, откуда в 1872 году она перешла в Спасо-Бородинскую женскую обитель и оставалась в ней до конца своей жизни.

Бородинская обитель, куда попала инокиня Павла (такое имя ей было наречено при постриге святителем Филаретом, митрополитом Московским) была совсем еще молодой. Ее история не насчитывала к тому времени и сорока лет. Место, на котором стоял

388

монастырь, было освящено кровью воинов, погибших в Бородинскую битву. С самого своего основания обитель отличалась высокой духовностью, слагавшейся из таинственного молитвенного единства убиенных воинов и монахинь-подвижниц.

Исполняя в монастыре различные послушания, прежде всего на монастырской кухне, она, как сама потом вспоминала, «за все принималась с молитвой к Богородице, прося Ее благословения, вразумления и помощи в каждом деле на каждом шагу». И Царица Небесная не оставляла Свою труженицу, и Сама не раз являлась ей, укрепляя в несении креста.

Проходя послушание в поварне, инокиня Павла часто не имела возможности бывать на богослужении, но мысленно всегда предстояла Господу, а в свободное от работы время уединялась для молитвы.

Особенно ревностно матушка относилась к поминовению убиенных в 1812 году воинов, которое было обязательным для всех сестер Спасо-Бородинского монастыря. Впоследствии она наставляла неопустительно выполнять это послушание, говоря, что по молитвам сестер обители все воины сподобятся получить спасение и сами будут предстательствовать пред Господом за живущих в монастыре. Она нередко видела над монастырем в облаках воинов в белых одеяниях с венцами на головах. С каждым годом их число увеличивалось.

В личном быту инокиня Павла отличалась величайшей нестяжательностью. Как и в юности, отдавала свою одежду и обувь беднякам, а сама нередко ходила в залатанном халатике и подбирала выброшенную сестрами обувь.

На второй седмице Великого поста, 13 марта 1885 года, рясофорная послушница Павла была пострижена в мантию с наречением имени Митродора, и вскоре ей дано было послушание алтарницы. Перед этим назначением ей во сне явился преподобный Феодосий Печерский, благословляя принять из своих рук кадило, полное жара и фимиама.

Монахиня Митродора с великим благоговением и страхом несла свое новое послушание, радуясь пребыванию в храме Божием. Она не раз сподоблялась видеть Ангелов у престола, белого голубя над Святыми Дарами. Ей также дано было созерцать духовное состояние литургисающих священников, что впоследствии проявилось в ее наставлениях иереям и мирским людям.

В самоотверженном несении монастырского послушания и тайных молитвенных подвигах восходила от силы в силу будущая ста-

389

рица. Монахине Митродоре уже было более семидесяти лет, когда в видении Господь явил ей невероятно больших размеров гроб со стоящей в нем схимницей — это было указание на принятие ею высшего монашеского чина.

17 ноября 1915 года монахиня Митродора была пострижена в схиму с именем Рахиль. Когда она в посте и молитве пребывала в храме после пострига, ей вновь явилась Матерь Божия. Лицезрение Царицы Небесной исполнило душу схимницы величайшего духовного восторга, который озарил неземным светом ее лицо.

После принятия схимы матушка Рахиль была назначена старшей в богадельне. На этом послушании она была незаменимая труженица и мудрая наставница: утешала и ободряла призреваемых, многих подготовила к смертному часу, прозорливо провидя его. Она отличалась любовью ко всем, особенно к убогим, больным и страждущим.

Уже тогда к схимонахине Рахили стали обращаться за советом и наставлениями сестры обители и богомольцы, а однажды даже попросили благословить их. Старица, смущенная этой просьбой, всю ночь усердно молилась, а под утро, задремав в кресле, в тонком сне увидела Матерь Божию, Которая благословила ее и сказала: «Все твои прошения о людях будут Мною исполняться. Я Сама буду благословлять тобою благословляемых». Это было благословение на подвиг старчества, к которому Господь готовил Свою избранницу всю жизнь. Наибольшего расцвета старчество в Спасо-Бородинском монастыре достигло в 1923 — 1928 годах, именно при схимонахине Рахили, в то время, когда рушились устои Святой Руси, осквернялись святыни, ломались человеческие души и судьбы. Посреди охвативших Россию безбожия и жестокости жертвенное служение матушки Рахили было живой проповедью всепрощающей Божией любви и милосердия.

В первые годы старчествования схимонахини Рахили желавших получить от нее наставления было не очень много, и она часто имела возможность уединенно молиться, удаляясь в лес. Но с начала 1920-х годов поток нуждающихся в старческом утешении значительно увеличился, и это стало весьма тяготить схимницу. Она начала думать об уходе в затвор и попросила Царицу Небесную указать ей, как надо поступить. Летним вечером 1923 года матушке Рахили вновь явился преподобный Феодосий и строго сказал: «Ты почему не хочешь принимать народ? Куда это ты хочешь удаляться? К тебе приходят те, которых посылает Сама Матерь Божия. Смотри, если не будешь принимать, — плохо будет твоей голове!»

390

«С того времени, — говорила старица, — я уже без отказа всех принимаю, да утешаю, да угощаю — так целый день на народе и бываю». Действительно, с раннего утра народ теснился у дверей ее маленькой кельи. Люди различных сословий и профессий при всех высказывали матушке свои печали, нужды, сомнения, недоумения, каялись в грехах. Матушка Рахиль радушно принимала всех, утешала, отвечала на вопросы, а иногда, и не дожидаясь их, прозорливо давала нужные советы. Говорила она притчами, в которых многие узнавали себя.

Несмотря на весьма преклонный возраст, старица была удивительно бодра и неутомима, обладала богатой памятью, прекрасно представляла себе современную жизнь, как духовную, так и гражданскую, и потому могла найти общий язык с любым посетителем. Старица всегда была занята с людьми. Когда отпускала мирских, то приходили монахини, которых она также утешала и, прозорливо предвидев приближающееся закрытие обители, приготовляла к терпеливому несению исповеднического креста. Матушка Рахиль пророчески предсказала, что монастырь будет закрыт после ее смерти и сестры разъедутся в разные концы, а в обители будут жить неверующие. Предсказывала она и Великую Отечественную войну, а в дальнейшем — открытие монастыря и свое прославление.

Мудро и кротко вела старица своих духовных чад. Все наставления ее были проникнуты материнской любовью и благодатной мудростью. «Бог так милосерд, — говорила она, — что если кто и малую веру будет иметь в Него, не погибнет. Ни одна мать так не может любить детей, как Бог любит нас. Как ничтожны наши грехи перед милосердием Божиим! Это — только горсть песка, брошенная в океан. Как этой горстью не осушить океана, так не может иссякнуть Божие милосердие к людям, хотя бы они были весьма грешны. А как близок Бог к каждому из нас, дорогие мои! Нам только нужно опомниться, только из глубины души вздохнуть, направить сердце свое ко Господу, как мы ставим призму к солнцу. И Он тотчас же будет с нами, отразится в нас: ведь Он стоит у двери нашего сердца и стучит в нее. Открой же сердце свое Господу!»

В 1925 году, Великим постом, старица Рахиль тяжело заболела и уже приготовилась к переходу в вечность. Но во время отходной она увидела большой колокол, опускающийся над ее ложем, услышала могучий благовест и гласы Ангелов, возвещавших ей: «Ты не умрешь теперь! Ты должна еще глаголать людям о Божием милосердии!» Действительно, матушка восстала от смертного одра и

391

продолжала, как прежде, принимать печальных и обремененных. Тогда к ней еще раз явился преподобный Феодосий и, укрепляя ее, сказал: «Много скорбных в мире — утешай их, но сама не зазывай к себе».

В эти годы особенно много людей посещало старицу. За ее кротость и нелицемерную любовь к людям Господь являл в ней великие благодатные дары, что видно из многочисленных свидетельств современников.

Прозорливо провидела матушка Рахиль и время своего отшествия из земной жизни. 8 сентября 1928 года многим своим посетителям она сказала, что видится с ними в последний раз, так как была уже слаба. Вскоре болезнь значительно усилилась; матушка жестоко страдала, но не прекращала принимать посетителей. От врачебной помощи старица отказывалась, говоря, что ей уже не нужны телесные врачи. Страдания увеличивались с каждым днем, но матушка лежа продолжала принимать посетителей. Лицо ее часто становилось сияющим, как бы освещенным молнией. Через некоторое время она ободрилась и сказала:

— Меня воскресил Господь, и возрадовались люди!.. Ну, Маша, я опять получила отсрочку у смерти недельки на три.

— Что же, матушка, значит, вы к Покрову нас покинете? — осмелилась спросить келейница.

— Да-да, дорогая моя.

С этого времени она стала принимать посетителей, как обычно, даже выходила к столу угощать их. 7 октября матушка Рахиль в последний раз принимала посетителей, была бодра и радостна, а одним людям из Москвы сказала, что через два дня умрет.

8 октября старица попросила позвать к себе монастырского духовника, отца Андрея, со Святыми Дарами и приобщилась в последний раз. С этого момента она уже более ничего не вкушала. Слабость увеличивалась, но старица не переставала заботиться о своих духовных чадах, давала келейнице последние указания и наставления.

Наступило 9 октября, последний день земной жизни старицы Рахили. Она полулежала лицом к святым иконам. Слабость заметно увеличивалась. Келейница робко спросила матушку, где ее похоронить, если она умрет.

— Матерь Божия мне давно место благословила, — ответила старица, — ты не плачь, не убивайся, — я и тебе дам тихое пристанище, но в деревню, к своим, не уходи, а то все монастырское потеряешь.

392

С десяти часов утра до шести часов вечера матушка непрерывно прощалась с сестрами обители, преподавая им последнее благословение. Она все слабела и, тихонько, лежа на диванчике, читала мотивы и изредка было слышно:

— Я готовлюсь, я готовлюсь.

Часов в восемь матушка ясно и твердо сказала:

— Я теперь готова. Ах, Маша, когда б ты видала, когда бы знала, какие райские селения уготованы Господом для любящих Его. Как там все прекрасно, Маша! Машенька, ты только посмотри! Ах, какое великое блаженство!

Через некоторое время старица позвала келейницу и попрощаюсь с ней. Потом она выпила два глотка святой воды, взяла чистый платок и тщательно вытерла им лицо (в это время у нее выступил с:льный холодный пот), протянула руки к своей постригальной иконе и стала горячо молиться:

— Боголюбивая Матерь Божия, дай мне Своей благодати, дай мне Своего мира омыть мое лицо!

Схимонахиня Рахиль скончалась в первом часу ночи с 9-го на 10 октября 1928 года.

Как старица и предсказывала, хоронили ее в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы на кладбище за юго-восточной стеной обители. На погребение съехалось множество ее почитателей.

Своим духовным чадам, сетовавшим о скорой разлуке с ней, матушка незадолго до смерти говорила:

— Кто меня будет помнить, того и я не забуду. Приходите ко мне на могилку, и вы получите облегчение и утешение. После моей смерти я смогу помогать.

Слова старицы по ее блаженной кончине исполнились. Все, с верою притекающие на ее могилку, обретали утешение, исцеления от телесных и душевных недугов. Святое место упокоения подвижницы не переставало быть почитаемым. И ныне насельницы Спасо-Бородинского монастыря и окрестные жители в своих скорбях прибегают к молитвенной помощи матушки Рахили и неизменно получают утешение.

Учитывая праведное житие и подвиги схимонахини Рахили, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, было определено причислить ее к лику местночтимых святых Московской епархии. Акт канонизации совершен 28 июля 1996 года во Владимирском соборе Спасо-Бородинского монастыря. Празднование церковной памяти преподобной Рахили установлено совершать в день ее кончины 10 октября.

393

О сем благом и радостном событии — прославлении святой Московской епархии — возвещаю вам, всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братья и сестры.

Молитвами преподобной схимонахини Рахили да укрепит всех нас Господь в вере православной и ниспошлет Свою Божественную помощь в несении нашего жизненного креста и исполнении заповедей Божиих.

* * *

Немногим больше года прошло с тех пор, как мы причислили к лику святых старицу Спасо-Бородинского монастыря — преподобную Рахиль. Помнится, как после наших молитв, во время прославления, над этим местом появилась радуга. Это было небесное знамение почитающим память преподобной Рахили.

Вот и сегодня, когда мы совершили крестный ход к ее святым мощам, почивающим под спудом, и совершили молебное пение, -рассеялись тучи, прекратился дождь и воссияло солнце.

Перед кончиной преподобная говорила: «Если я при жизни помогала вам, то после смерти приходите на мою могилу я еще больше буду помогать». И мы, дорогие братья и сестры, собравшиеся сегодня на праздник преподобной Рахили, тоже испытываем на себе ее небесную помощь. Не является ли чудом то, что уже в первый год после ее канонизации мы отмечаем наш праздник в Иоанно-Предтеченской церкви этой святой обители?

Мы с особым чувством молились сегодня здесь, вспоминая героев, погибших за веру и Отечество, и благочестие их потомков. Христос говорил, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). На Бородинском поле воины отдавали свою жизнь за Россию, за нас.

И мать Рахиль всегда молилась и призывала насельниц обители молиться о погибших, говоря: «Мы сейчас о них молимся и верим, что они будут иметь дерзновение о нас молиться». Матушка Рахиль предвидела разорение обители и предсказала ее будущее восстановление и открытие.

Мы встречаем здесь на каждом шагу проявления Божией силы и благого Промысла. Я с благодарностью хочу отметить, что музейные работники, которые трудились в этих стенах, имели особое дерзновение к восстановлению монастыря. Многолетний директор музея Алиса Дмитриевна Качалова те средства, что получала на содержание музея, употребляла для восстановления Владимирского

394

собора и других построек. Она была и посредницей между Министерством культуры и музейными работниками, которые дали согласие на открытие здесь монастыря.

С открытием обители возросло почитание преподобной Рахили. Были и свидетельства о многих чудотворениях. Милостью Божией, предстательством преподобной Рахили, матушка игумения со своими сестрами проходит здесь монашеское служение и восстанавливает традиции, заложенные подвижницами прошлого. Я благодарю всех, кто здесь служит, кто помогает, кто взял на себя труд по восстановлению святынь.

Особенно утешительно мне сегодня видеть протоиерея Петра Деревянко. В трудные для Церкви годы отец Петр проявил твердое исповедничество своей веры. Для молодого поколения духовенства очень полезно знать, в каких условиях священники того времени совершали свое служение, опекая паству, окруженную враждебным миром.

10 октября / 27 сентября (ст. ст.) — память преподобной схимонахини Рахили (Коротковой).

Схимонахиня Рахиль

Будущая схимонахиня Рахиль (в миру – Мария Короткова) родилась в 1833 году в богатой купеческой семье в городе Дорогобуже Смоленской губернии. С детства она отличалась особой набожностью, любовью к молитве, паломничеству ко святым местам, странно- и нищелюбием.

Однажды во время паломничества в Киево-Печерскую Лавру Марии явился преподобный Феодосий, игумен Печерский (+ 1074 г.; память 3 / 16 мая), благословивший её на монашеский подвиг. Оставив суету и богатства мира, Мария покинула родительский дом и, укрепляемая благословением Пресвятой Богородицы на девство, в 1861 году поселилась в Святогорской Успенской пустыни, находившейся в Изюмском уезде Харьковской губернии.

В 1867 году Марию перевели в Серпуховской Владычный монастырь, откуда в 1872 году она перешла в Спасо-Бородинскую женскую обитель, где и подвизалась более пятидесяти лет, до самой кончины.

На второй седмице Великого поста, 13 марта 1885 года рясофорную послушницу Павлу (такое имя ранее ей нарек при постриге святитель Филарет, митрополит Московский) постригли в мантию с наречением имени в честь мученицы Митродоры Вифинской (+ ок. 305-311 гг.; память 10 / 23 сентября). Ей дали послушание алтарницы.

Спасо-Бородинский монастырь

Непосредственно перед этим назначением ей во сне явился преподобный Феодосий Печерский, благословляя принять из рук его кадило, полное горящих углей и ладана.

Не раз монахиня Митродора сподоблялась видеть ангелов у престола, белого голубя над Святыми Дарами, ей также дано было видеть духовное состояние священников, совершавших Божественную литургию, что впоследствии проявилось в её наставлениях духовенству и мирским людям.

Монахине Митродоре исполнилось более семидесяти лет, когда в видении Господь явил ей невероятно больших размеров гроб со стоящей в нем схимницей – этим ей было указано на принятие высшего монашеского чина. 17 ноября 1915 года монахиню Митродору постригли в великую схиму с наречением имени в честь Рахили, жены ветхозаветного патриарха Иакова (память в неделю Св. праотец и Св. отец). Когда она в посте и молитве пребывала в храме после пострига, ей вновь явилась Матерь Божия. После принятия схимы матушку Рахиль назначили старшей в богадельне монастыря.

Уже тогда к схимонахине Рахили стали обращаться за советом и наставлениями сестры обители и богомольцы, а однажды даже попросили благословить их. Старица, смущенная этой просьбой, всю ночь усердно молилась, а под утро, задремав в кресле, в тонком сне увидела Матерь Божию, Которая благословила её и сказала: «Все твои прошения о людях будут исполняться. Я, Сама буду благословлять тобою благословляемых». Это стало наставлением на подвиг старчества, к которому Господь готовил её всю жизнь. Из многочисленных свидетельств современников известно об её прозорливости и чудесах.

Матушка Рахиль предвидела и время своего отшествия из этой жизни. 8 сентября 1928 года многим свои посетителям она сказала, что видится с ними в последний раз. Она попросила позвать к себе монастырского духовника отца Андрея со Святыми Дарами и приобщилась в последний раз. С этого момента она больше ничего не вкушала.

Схимонахиня Рахиль скончалась в первом часу в ночи с 9 на 10 октября 1928 года. Как старица и предсказывала, похоронили её в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы на кладбище за юго-восточной стеной обители. Впоследствии над могилой подвижницы поставили деревянную часовню.

Часовня матушки Рахиль возле Спасо-Бородинского монастыря

Жизнеописание старицы, по её благословению, составил протоиерей Сергий Лебедев. Первые записи биографического характера, с её слов, он сделал в 1927 году. Этот труд о. Сергия был прерван его кончиной в 1934 году.

К лику местночтимых святых Московской епархии матушку Рахиль причислили 28 июля 1996 года.